INDEX 目次

ジェラルド・チャールズ・ジェンタ

この偉大なるアーティストは、1931年5月1日 スイス・ジュネーブにてイタリア移民の両親の元に生まれました。15歳でジュエリー学校に通い始め、1950年にジュエリー業界を目指すも、当時まだ未成熟であったスイスのジュエリー業界では仕事が見つけられず、しばらくは安定した職業に就くことが出来なかったといいます。

「その当時のジュネーブに有ったのは金融業、チョコレートメーカー、そして時計メーカーだけだった」

とはジェンタ氏の言葉だそうですが、絵を描く事に情熱を注いでいた彼は、次第に時計関連のデザインに携わるようになっていきます。それは1954年、ジェラルド・ジェンタ氏が23歳の頃の事でした。

その当時、ジェンタ氏が描いたデザイン画の単価は僅か15スイスフランであったといいますが、ジェンタ氏の顧客はアメリカ、イタリア、フランス、ドイツと、世界中におり、稼ぐのに困ったことはなかったようです。

当初はアメリカの顧客、ベンラスやハミルトンのデザインを手がけ、そのうちスイスの大手メーカー関連の仕事も舞い込むようになってきました。当時の直接のクライアントは大手の時計メーカーではなく、ほとんどがその下請けの部品メーカーであり、部品としての制約の中で、ジェンタ氏はあくまで断片的に色々な時計の一部のみをデザインするようになっていきました。

ユニバーサル・ジュネーブ

そんな中、ジェンタ氏がその最初期に手掛けたのがユニバーサル・ジュネーブのポール・ルーターであったといわれています。

1954年にスカンジナビアン・エアラインズ・システム(SAS)がロサンゼルスからコペンハーゲンへの直行便を北極圏を通過する近道を使用することで、36時間から22時間に短縮することに成功。しかし北極圏において晒される強い磁場によって、計器類が正常に作動しなくなるという問題があり、磁場に耐えられる計器の開発が必要となりました。もちろんこの磁場による影響は腕時計に対しても同様であり、当時SASの公認パイロットウォッチを供給していたユニバーサル・ジュネーブにも耐磁時計のオーダーが入りました。

一般的にはこの新しい耐磁時計の開発にあたり、ユニバーサル・ジュネーブはそのデザインをまだ若く、無名であったジェンタ氏へ依頼した、といわれています。こうして生まれた新しいユニバーサル・ジュネーブの時計は、極圏航路(Polar Route)を行き来するものとしてポーラールーター(Polarouter)と名付けられ、そのファーストリファレンスである20217に続く20214というリファレンス番号の世代でポールルーター(Polerouter)に改名されました。

ポールルーター

そんなポールルーターの外観上の特徴を挙げるなら、文字盤外周に一際の存在感を示す、アワーマーカーと一体化した非常に太い風防のテンションリング、そして1960年代にオメガがシーマスターなどで追従したツイステッド・ラグでしょう。

初期のポールルーターの全てが備えている特徴的なテンションリングは、風防を内側からベゼルに押さえつけることで、ケースの気密性を高める効果を狙ったものであることが当時のユニバーサル・ジュネーブのカタログに紹介されていますが、これは航空機内の硬度による気圧変化への対応を意識して考案されたものと思われます。

ポールルーターはねじ込み式の裏蓋と共に、当時としては非常にタフなモデルであったことが見て取れます。また、さりげなくも存在感を示す細長いラグは、ねじられたような意匠を持っており、ラグをよりスマートに見せると共に、時計全体の立体感を強調する働きを持っているように見えます。

後にジェンタ氏は、ラグを伸ばすのは好きではないと繰り返し発言していますが、とすれば彼はこのポールルーターのどの部分に関わったのでしょうか。立体感への配慮と、袖口に引っかからないデザインという点では確かにジェンタ氏の好みと一致してるように見えますね。

当店の商品もご覧ください

お電話での問合せ:0120-55-1430

オメガ

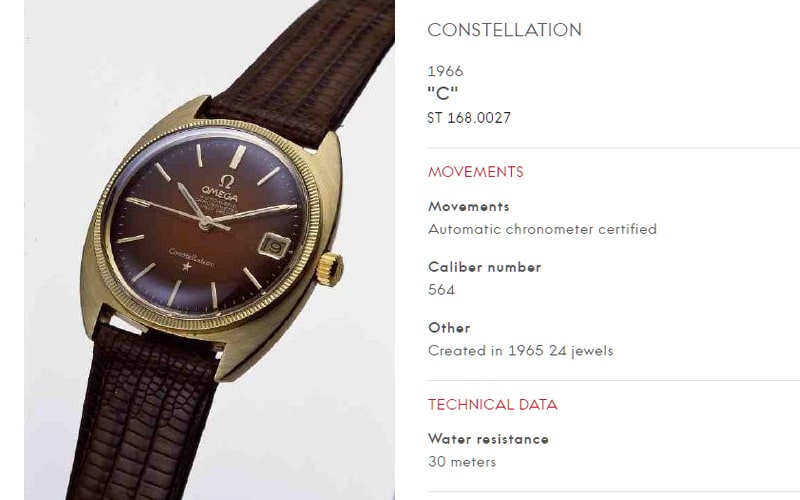

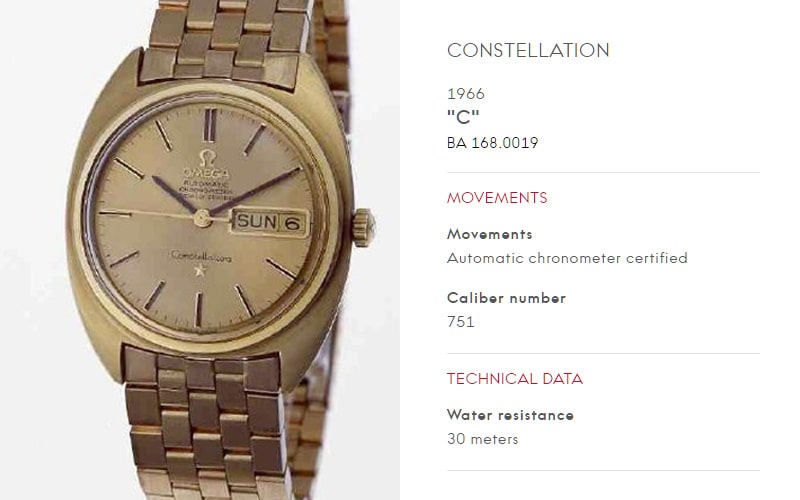

そしてジェンタ氏の原点であり、初めて彼らしさが明確に表れたと思われるのがオメガのコンステレーション、Cラインと呼ばれるモデルでしょう。

この時計はオメガの情報によれば1966年にカタログに掲載されたとありますが、1962年に登場したという有力な説も有り、1962年にこのデザインが飛び出していたとすれば、当時にしては驚く程に先進的であったに違いないと、筆者は強く思います。

画像:omegawatches.com

ジェンタ氏によれば、この時計についてはケースのデザインだけに関わっており、文字盤やブレスレットなどについては関わっていないとのことです。すなわち、ジェンタ氏はオメガの下請けのケースメーカーから新しいコンステレーションのデザインを、との依頼を受けたものと思われます。

なにしろ断片的な関わり方でデザインを行っており、ジェンタ氏がインタビューに残した言葉からすれば、「オメガの担当者ですら、ジェンタ氏がどこからどこまでを担当したか把握できている人はいない」という、その後ジェンタ氏が築いた不動の地位を思えば、余りにももったいないと感じますが、当時は何しろウォッチデザイナーという職業が時計業界の中で認められていない時代であったのです。

典型的なCラインの顔である細長いバ―インデックスとシンプルなバトン針はいかにもジェンタ氏らしいデザインに見えますが、これは彼のものではないのです。このCラインの外観を眺めるだけで納得できる通り、ジェンタ氏の言う「ソフトでエルゴノミック、袖口に引っかからないデザイン」を見事に体現しています。

デザインの原点は、ロレックス・オイスター

そのデザインの原点は、何とロレックス・オイスターにあったといいます。圧倒的なタフネスと気密性の高さで腕時計に初めて実用性を与えたロレックス・オイスター、ジェンタ氏はこの時計に関われなかったことを何度もくやしがっていました。

画像:rolex.com

1926年に生まれたロレックス・オイスターは、その誕生から既に1世紀近い年月が流れていることになりますが、たった一つのデザインがこんなにも長きに渡り熟成を続けている例は他に無く、しかも1990年代に時計業界のトップに躍り出てからというもの、他の追従を全く許さない地位を完全に確立してしまいました。

そんなロレックス・オイスターとコンステレーションは共にケースと一体化したラグを持っており、Cライン誕生当時のオイスターケースが持っていたベゼル、ミドルケース、そして裏蓋からなる3ピース構造になっている点も同じです。更にはストラップとケースの隙間を詰めるためにラグ間をストレートに形成している点についても、ロレックスは同時期のデイデイトで同様のアプローチを行っています。

オメガ独自のケース構造について

しかしケースの構造において決定的に異なる点が2点ある事も付け加えておきましょう。ひとつはオイスターの大切な構成要素のひとつであるねじ込み式リューズ、これはコンステレーションでは採用されていないものです。そしてもう一つ、それは風防の固定方法です。

ロレックスでは見返し部にあたる部分がミドルケースと一体化したリングとなっており、ここに風防の内周をはめ込み、更には風防の外周にベゼルを圧入することでケースと風防の気密性を実現しているのに対し、コンステレーションでは同社のシーマスター300等に同じく、風防をミドルケースに直接圧入してミドルケースで風防を外周から抑え込むと共に、風防内にテンションリングをはめ込んで、風防の内側から風防がたわむのを抑えることで気密性を確保しています。

オメガは1950年代以来このテンションリングにこだわりを持ち続け、強化ガラス風防を採用を始める1960年代の後半まで、非常に多くのモデルにこの技術を採用してきました。

コンステレーション Cライン

それではデザイン面からコンステレーション Cラインを見ていきましょう。トノー型のアウトラインを持つケース、ちなみにその両サイドの曲線がCの文字に見えることからCラインと名付けられたと、オメガは説明しています。

トノー型のアウトラインに丸形の開口部、フラットな細いベゼル、そしてドーム型の風防。僅かに張り出したケースの両サイドやラグは、外側に対してなだらかなアールを描いており、フラットなベゼルとの対比によって立体感を醸し出しています。

画像:omegawatches.com

そしてケースサイドも裏蓋側に向かってすぼまるように傾斜が付けられ、正面部分とケースサイドが成すエッジ部分には細いポリッシュ仕上げの面取りが施されており、これらが更に視覚的な立体感を強調する効果を上げています。

裏蓋は自動巻のムーブメントが収まるように、また当時のオメガの他のモデルと同じようにその外周に2段の面取りが施された、少し膨らんだ形をしており、その中央にはコンステレーションの象徴として現代にまでつながる天文台のメダリオンが鎮座しています。

このCラインのデザインはその後シーマスターにも転用されたほか、オメガ以外の時計メーカーのプロダクトにも多数のフォロワーを生み、一時代を築き上げる程のものとなっていきましたが、やはりオメガの最高機種、コンステレーションに見られる作り込みは素晴らしいものであったといえるでしょう。

ジェラルド・ジェンタ S.A.

1968年、ジェンタ氏が手掛けたユニバーサル・ジュネーブのゴールデンシャドウが国際ダイヤモンド賞を受賞、これが励みとなり、1969年にジェンタ氏は自身のブランド、そして時計製造会社であるジェラルド・ジェンタ S.A.(Gerald Genta S.A.)を設立しました。

画像:ユニバーサル ゴールデンシャドウ

当時の主な顧客としてユニバーサル・ジュネーブ、オーデマ・ピゲのほか、セイコーがあげられますが、当時世界初のクオーツ時計を発表し、スイスの時計業界を窮地に追い込んだセイコーの仕事を受けていることは、ジュネーブの時計業者としてあまり歓迎されるものではありませんでしたが、セイコーはジェンタ氏が描くデザインに、日本人には真似の出来ないスイス時計のエッセンスを感じ、これを高く評価していたといいます。

ジェンタ氏がセイコーで行った仕事についても、本人は多くを語ろうとはしなかったようですが、極めて良好な関係が継続できていたようであり、スイスの時計業界がクオーツクライシスなどの影響で危機的な状況の中、ジェンタ氏にはジュネーブに新社屋を建設できるほどの資金があったといわれています。

オーデマ・ピゲ

ジェンタ氏へのインタビュー記事によれば、オーデマ・ピゲとはロイヤルオークの話が出るまでに既に20年近い付き合いが有り、ロイヤルオーク誕生前のクラシックな作品の全ては、ジェラルド・ジェンタ氏によってデザインされたものであった、といいます。

画像:ジェンタのデザインニュアンスを感じさせるモデル

ある日の午後4時、1970年当時オーデマ・ピゲのマネージング・ディレクターを務めていたジョルジュ・ゴレイ氏はジェンタ氏に電話をかけて、これまでにないスチール製のスポーツウォッチを創りたい、全てにおいて新しく、防水性能を備えているものを、明日の朝までにデザインを上げて欲しい、との要望を伝えました。

ジェンタ氏はこれまでにない防水技術を求めていると理解し、そのデザインに夜通し取り組んだといいます。

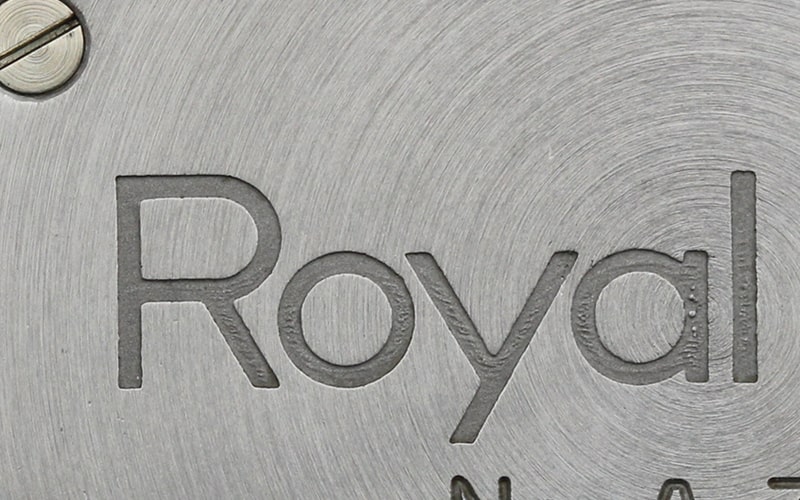

ロイヤルオーク

このプロジェクトに対するジェンタ氏の構想は極めてクリーンなものでした。すなわち、古い潜水用のヘルメットをそのモチーフとして、むき出しの8本のネジでケースを密閉するというものでした。

オーデマ・ピゲはこの提案を大いに気に入り、すぐにプロトタイプを作るようにとの依頼を受けたジェンタ氏は1年もかからずプロトタイプを完成させ、生産ラインに乗せるための作業にもう一年、そして1972年に発表に漕ぎ着けました。

ベゼルとケースの2ピース構造を持つ薄型のケースで薄型自動巻ムーブメントの傑作中の傑作、ジャガールクルトのキャリバー920ベースのAPキャリバー2121を挟んでその周囲にガスケットを挟んだ上で8本のネジで固定した構造を持つこのモデルは、1914年に誕生したロイヤルネイビーの戦艦、HMSロイヤルオークの船窓をモチーフとした顔を持っている事から、その軍艦の名をそのままモデル名として、ロイヤルオークと名付けられました。

ケース全体の厚みが7ミリ程度にまで抑えられ、当時流行の兆しを見せていたケースと一体化したブレスレットを備えるロイヤルオークは、ジェラルド・ジェンタ氏による幾多の配慮が行き届いた繊細なデザインと、スイス屈指の名門、オーデマ・ピゲのお家芸ともいえる完璧な外装仕上げによって、スチール製とは思えない程の輝きとエレガンス、そしてこれまでにないスポーティーテイストに溢れ、時計業界に驚きをもたらしました。

しかしそのロイヤルオークが放つ輝き以上に目立ってしまったのが、これに付けられたプライスタグにある3,750スイスフランという価格でした。当時のスチール製の時計は、いくら高価であったとしても1,000スイスフランを越えることはなかったのです。そして直径38ミリという大きさも35ミリ前後が標準的であった当時としては大き過ぎて、本来受けるべき評価を獲得するまでに時間を要してしまったのです。

パテック・フィリップ

それから2年後のバーゼル・フェアの会場にあったレストランでの事、ジェンタ氏はひとり、ダイニングホールの片隅に座っていました。そしてその反対側の隅にパテック・フィリップの社員が何人かのグループで座っていました。

ジェンタ氏は遠くから彼らを観察していて、ふと思い立ち、ウエイターを呼んで紙と鉛筆を持ってくるように依頼、そこで約5分ほどで書き上げたスケッチを彼らに見せたところ、彼らはそのスケッチを大いに気に入り、すぐにプロトタイプの作成依頼を受けたといいます。

ノーチラス

この時計もロイヤルオークに採用した薄型自動巻ムーブメントと同じベースムーブメントを採用するパテックのキャリバー28-255を搭載してケース厚を約7ミリにまで抑えながら、太いベゼルや左右に張り出した「耳」、そしてパテック・フィリップならではの文字盤に張り巡らした高度な加工によって絶妙な立体感を醸し出し、更にはケースと一体化したブレスレット等も含めて、ロイヤルオークと似た構成を持ちながらも、また違ったラグジュアリースポーツのキャラクターを確立して見せたのです。

この全く新しいパテック・フィリップによるスチール製のスポーツウォッチには、潜水艦ノーチラス号にちなんでノーチラスという名が与えられました。

ノーチラスはそれから2年後には発表に漕ぎ着けますが、これもロイヤルオークと同様に、スチールウォッチらしからぬ高いプライス設定と当時としては大き過ぎるサイズ感によって、本来受けるべき評価は後送りとなってしまったのです。

ロイヤルオークとノーチラスがもたらしたもの

このジェラルド・ジェンタ氏とスイスの時計業界きっての名門メゾン達による1970年から1976年にかけて行われた2つの仕事は、先述の通り本来の評価を受けるまでに時間を要しました。

時代は移り変わり、一度は淘汰の道を歩んでいた機械式時計は1990年に見事な復活を遂げ、当時とは違う価値観で評価されるようになりました。それは機械式時計ならではのメカニズムの楽しさのみならず、機械式時計ならではの魅力的な意匠やクラシシズム、ラグジュアリーテイストの再発見であり、もはや生活必需品ではなくなった腕時計が今後も半永久的に生き長らえる為に備えるようになった、新しい価値観でした。

時計が大きくて邪魔になるなら外しておけばいい。

そんな新たな発想は時計のサイズに関する問題を緩和したと同時に、そのディテールに宿る魅力に注目が集まるようになり、時計の大型化が進むまでに状況を変化させました。そんな中、名門メゾンによる渾身のラグジュアリースポーツに見られる、高度な作り込みの素晴らしさが見直されたのはまさに当然の事といえるでしょう。

「時計界のピカソ」とまで形容されたジェラルド・ジェンタ氏がこれらの名作に仕込んでいた本来の魅力の数々が時計ファンの間で共有されるようになり、それらがスポーツウォッチが持つべきものとして無数のフォロアーを生み、ロイヤルオークやノーチラスはそのオリジナルとして、時計史に不滅の金字塔を打ち立てることになったのです。

またこうして大成功に至ったロイヤルオークをデザインしたのは誰なのか、そんなもっともな疑問を持ち、ジェラルド・ジェンタ氏の名前を世に出したのは他ならぬ日本人であった、これもジェラルド・ジェンタ氏自身へのインタビューの際に本人が語ったことのひとつとして伝えられています。

これらを創り、世に出してから本当の成功を手に入れるまで、果てしなく長い間に渡って辛抱強く待ち続けた、それはデザインしたジェンタ氏にも、そしてその卓越性を確信してセールス状況に関わらず作り続けてきたメゾン達にも言えるでしょう。

「ジェンタ氏はこの2作に、余りにも多くのアイディアを詰め込んでしまったが故に、ノーチラスの発表以降は、自分で生み出した作品をもう一度越えて見せることを目標にしてきたのではないか。」ジェラルド・ジェンタSAでジェンタ氏と共に働いた時計師、エリンコ・バルバシーニ氏がクロノス 日本版のインタビューに応えて発言した言葉ですが、これらのアイコニックピースは、今後も時代の流れの中で、また違った魅力がフォーカスされ、新たなフォロワーを生んでいくに違いないでしょう。

そしてノーチラス以降にもジェンタ氏が生んだ名作は数多く、ラグジュアリースポーツに余りにも注目が集まりすぎている現状では塑像もつかない形で、腕時計が存在する限り、ジェンタ氏の影響は永遠に続いていく。

ジェラルド・ジェンタ氏が遺してくれたものの大きさに、私たちはいつまでも、ただただ驚き続けるしかないのでしょう。

最新記事 by 加藤 (全て見る)

- なぜ時計は「10時10分」を指しているのか - 2026年2月27日

- 腕時計のサイズ感をチェック。着用サンプル特集 (販売サイトから移行) - 2026年2月9日

- なぜ腕時計を買うの?高級腕時計アンケート - 2025年5月20日